Чипсеты Intel серии 45. Обзор материнской платы MSI P45 Platinum

P45 и P43 – дискретные чипсеты из новой линейки

Источник: www.gigamark.com

25 августа 2008 в 00:00

В июле 2008 года корпорация Intel анонсировала новую серию настольных чипсетов, ранее известных под кодовым названием Eaglelake. Серия получила порядковый номер 45, в нее вошли четыре чипсета – по два с интегрированной графикой (G45, G43) и без нее (P45, P43). Intel позиционирует новые чипсеты как решения для настольных ПК массовых серий, а также игровых и профессиональных компьютеров среднего и верхнего уровня.

В нашем обзоре мы рассмотрим технические характеристики новой линейки чипсетов, а также изучим материнскую плату производства Micro-Star, относящуюся к дорогостоящей серии плат для любителей 3D-игр и разгона.

Новые чипсеты Intel, как и предшественники, поддерживают процессоры Core 2 Duo/Quad/Extreme, процессоры из младших серий Pentium и Celeron, а также большинство процессоров старых серий Pentium 4/D/EE с разъемом LGA775. Заметим, серия 45 станет последней линейкой чипсетов с поддержкой шины FSB, так как в конце текущего года Intel прибегнет к полному пересмотру архитектуры своей платформы и наконец избавится от старой параллельной шины подключения процессоров. Ядро процессора нового поколения Core i7 будет содержать большую часть узлов и устройств, входящих ныне в состав северного моста чипсета, а подключение к периферийной логике будет осуществляться по высокоскоростному последовательному каналу QPI. При этом для поддержки нового процессора потребуются принципиально новые чипсеты, поскольку серия 45 не сможет работать с Core i7 по определению.

Тем не менее, это дело будущего. А сегодня Intel предлагает довольно широкий ассортимент чипсетов для процессоров Core 2 Duo и совместимых с ним, причем из линеек различных поколений. Серия 45 не сможет заменить их всех, поскольку нацелена только в определенную ценовую нишу – компьютеры среднего ценового диапазона. В области дорогостоящих решений для профессионалов и энтузиастов по-прежнему остается актуальным чипсет X48, который будет заменен не ранее 2009 года. В области бюджетных решений корпоративного и домашнего назначения остаются: "сверху" – чипсеты серии G33/G31, "снизу" – чипсеты серии 945 (и даже 865). Задача же чипсетов P45/G45 – сменить чипсеты P35/G35, как те в свое время сменили чипсеты P965/G965. В очередной раз Intel производит плановую модернизацию только середины своей чипсетной линейки, не затрагивая при этом сферы как дорогих, так и дешевых решений.

В каком же направлении развиваются чипсеты Intel на этот раз? Для ответа на этот вопрос сравним чипсеты новой и предшествующей серий по заявленным техническим характеристикам. Сначала – о чипсетах без встроенной графики.

Intel предлагает нам два таких чипсета, и оба приходят на смену лишь одной, но весьма популярной модели – P35. По большому счету, P45 и P43 нацелены на ту же самую аудиторию – пользователей, ищущих современное и универсальное решение для компьютера среднего ценового диапазона. Отличия между ними всего одно: P45 ориентирован на игровые компьютеры, а P43 на все остальные.

Впервые в чипсете среднего класса – P45 – Intel реализовала поддержку двух слотов PCI Express 2.0 x16 (PEG) для игровых видеокарт в "дуальной" связке SLI/CrossFire.

16 линий шины, выходящих из северного моста, могут быть автоматически разделены между двумя видеокартами по схеме 8+8. Ввиду того, что частота шины PCI Express 2.0 вдвое выше, чем шины версии 1.1, такой режим по пропускной способности равноценен режиму 16+16, к которому так стремились производители чипсетов в прошлом. Помимо этого, Intel предусмотрела специальные механизмы, обеспечивающие скоростной конкурентный обмен между каждой из видеокарт и оперативной памятью, а также между двумя видеокартами в обход центрального процессора и памяти, что важно для эффективной работы связки. На данный момент чипсет P45 поддерживает только технологию CrossFire X со связкой из двух видеокарт Radeon. По слухам, с NVIDIA ведутся переговоры по лицензированию, но на момент подготовки материала официальной поддержки технологии SLI у рассматриваемого чипсета не было.

Чипсет P43 имеет всего одно отличие – разделение линий на две группы формально не поддерживает, что позволяет производителю немного снизить на него цену.

Теперь о других отличиях чипсетов от предшественников. Во-первых, это новый переработанный контроллер памяти, который отличается от прежнего по нескольким аспектам. Он все так же поддерживает DDR3, но ввиду высокой дороговизны этого типа памяти большинство производителей будут оснащать материнские платы слотами DDR2. Положительные изменения в поддержке этой памяти связаны не с частотами (Intel не признает DDR2-1066), а с объемом: чипсеты серии 45 совместимы с микросхемами DRAM емкостью 2 Гбит, а значит, и модулями DIMM объемом 4 Гб. При установке четырех таких модулей (каждый с 16 микросхемами) объем памяти составит 16 Гб. Для DDR3 поддержка микросхем 2 Гбит пока не реализована, максимальный объем составляет те же 8 Гб, что и раньше.

У чипсетов новый южный мост ICH10, который, впрочем, имеет минимальные отличия от моста ICH9, применяемого в составе чипсета P35. Он все так же поддерживает до 6 устройств Serial ATA, объединенных в RAID-массив уровня 0, 1, 5 или 10, количество портов USB не изменилось (12), имеется встроенный гигабитный сетевой контроллер и контроллер HD Audio. Мы можем указать лишь на новую функцию выборочного отключения портов USB и SATA, которая должна обеспечиваться средствами BIOS Setup. Но основные усилия разработчиков сосредоточились на поддержке технологии AMT, обеспечивающей удаленное управление выключенным компьютером, в том числе и по беспроводной сети. Но это – тема для отдельной большой статьи.

Заметим, что Intel пока не предлагает урезанного чипсета в серии P45, аналогичного чипсету P31 старой линейки. Возможно, пока в нем не видят смысла, возможностей чипсета P31 вполне достаточно для компьютеров нижнего ценового диапазона.

Конечно, о возможностях разгона разработчики из Intel ничего не говорят. Но мы-то знаем, что они с недавних пор и этому аспекту уделяют много внимания. У чипсетов серии 45 намного отодвинут предел частоты FSB, что является ключевым моментом для успешного разгона процессоров Intel с фиксированным множителем. Но по другому моменту, управлению частотой памяти, ситуация прежняя: понижающих множителей нет, а значит, для разгона, допустим, по шине на 600 МГц придется и память ставить как DDR2-1200. Далеко не все модули DIMM "согласятся" так работать.

На смену многострадальному чипсету со встроенной графикой G35 пришли сразу два чипсета – G45 и слегка урезанный G43. Почему мы назвали G35 многострадальным? Дело в том, что это чипсет должен был появиться еще в серии 965, однако проблемы с доработкой графического ядра, первого у Intel с полноценной поддержкой DirectX9 и DirectX10, отодвинули сроки выхода его на рынок. Чипсету пришлось пропустить поколение и войти уже в состав серии 35. А чипсеты G33 и G31 пришлось оснащать старым графическим ядром. Но сейчас все проблемы, похоже, позади.

Чипсет G45 содержит практически такое же ядро, что и G35. Изменения, внесенные в GMA X4500, косметические – увеличено на 20% количество шейдерных процессоров (хотя их по-прежнему катастрофически мало для поддержки даже старых игр – всего 10, по 5 на вершинные и пиксельные шейдеры). Частота ядра X4500 осталась неизменной – 400 МГц, небольшой доработке подвергся блок аппаратного декодирования для кодека VC-1. Помимо DVI и HDMI, в число поддерживаемых интерфейсов включен и DisplayPort, однако мы вряд ли увидим в ближайшее время платы с его поддержкой. Заметим также, что встроенная графика по-прежнему не может работать при установленной видеокарте, она вынуждена отключаться, поскольку цифровые интерфейсы DVI/HDMI выведены на те же контакты северного моста, что и линии шины PCI Express. Однако другие производители чипсетов как раз много внимания уделяют так называемым "гибридным" технологиям графики, благодаря которым встроенная и дискретная видеокарты могут работать совместно. Intel частично реализовала этот метод, но пока только в мобильных чипсетах.

По функциональным возможностям G45 полностью аналогичен P43. А вот G43 был урезан в плане поддержки памяти: количество возможных слотов DIMM у него было уменьшено с 4 до 2. Встроенное графическое ядро то же, но отключен блок аппаратной обработки HD-видео. Впрочем, по какой-то причине Intel пока не особенно распространяется обо всех возможностях нового ядра GMA X4500, информации по нему на официальном сайте нет.

По сумме характеристик чипсеты серии 45 не предлагают ничего радикально нового. Единственным интересным моментом является поддержка двух видеокарт. Именно на этот пункт и будут делать акцент производители материнских плат.

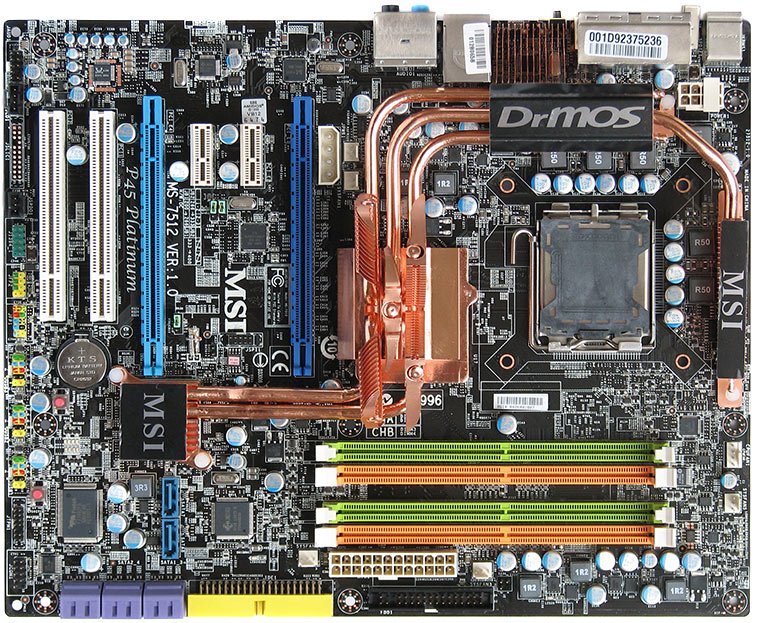

Как наглядный пример наших выводов – материнская плата Micro-Star P45 Platinum, у которой прямо на коробке написано: "Gaming Series", "игровая серия".

Данная плата относится к специальной "продвинутой" линейке Platinum, которая предлагает максимум функциональности и возможностей разгона, но по более-менее разумной цене. Забегая вперед, отметим, что все производители постарались оформить выход прилично задержавшейся серии плат на новых чипсетах какой-либо фирменной изюминкой. У серии P45 компании Micro-Star таких изюминок несколько.

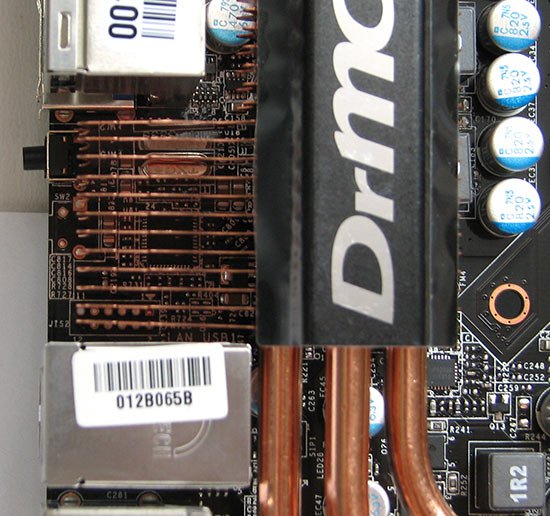

Во-первых, это обновленная фирменная система охлаждения чипсета под названием Circu-Pipe 2. Раньше MSI уже удивляла пользователей тепловыми трубками, оформленными в виде разомкнутого кольца с насаженными ребрами. Новый вариант похож на экзотическое дерево: на радиаторе северного моста вверх загнуты уже пять (!) трубок.

Целых две трубки выходят из алюминиевого радиатора южного моста. К слову, этот радиатор имеет небольшие габариты, позволяющие без проблем устанавливать длинные печатные платы во второй слот PCI Express x16:

Далее, радиатор северного моста имеет пирамидальную форму и надежное, с помощью винтов, крепление к плате. Еще три трубки, сначала изгибаясь, выходят из этого радиатора в сторону комплекта охлаждения транзисторов VRM:

Данный комплект в свою очередь состоит из двух радиаторов: первый установлен на трех парах транзисторов, выстроенных вдоль портов ввода-вывода второй – на двух, расположенных перпендикулярно.

Данная схема охлаждения рассчитана на применение "правильного" процессорного кулера, в котором вентилятор нагнетает воздух в центр радиатора, а ребра открыты во все стороны. Радиаторы VRM и северного моста расположены с трех сторон процессорного сокета, за счет чего обеспечивается их обдув. При этом основной радиатор VRM открыт на заднюю панель: часть ребер удлинена, а в заглушке имеются вентиляционные отверстия.

Тем самым горячий воздух, охлаждающий VRM, будет удаляться из корпуса.

Забегая вперед, отметим, что система Circu-Pipe 2 доказала свою эффективность в наших тестах. При работе в состоянии разгона (частота FSB 550 МГц, Vcore 1.45 В) радиатор северного моста нагревался всего лишь до 31 градуса, южного – до 32. Температура радиаторов VRM не превысила 27 градусов. Разработчики, конечно, рассчитывали не только на разгон, но и на применение двух видеокарт (мы такой режим не тестировали), поэтому и такой запас по температуре имеется у компонентов – чипсета и транзисторов VRM.

Вторая фирменная черта рассматриваемой платы – система питания процессора нового поколения, получившая название DrMOS. Это не только применение новых, более эффективных компонентов – полимерных конденсаторов, дросселей с ферритовыми сердечниками и спаренных транзисторов в одном корпусе с управляющими микросхемами. Это еще и новая энергоэффективная схема питания с динамическим изменением числа фаз преобразования напряжения, фирменное название которой – GreenPower.

Сегодня многие производители плат заявили о внедрении новых схем питания процессора, позволяющих существенно экономить энергию. На самом деле появлению таких технологий мы обязаны разработчикам ШИМ-контроллеров для VRM. В самом общем плане схема питания процессора выглядит таким образом: ШИМ-контроллер подает импульсы открывания и закрывания заданной длительности (ширины) на транзисторы, которые и формируют (после выполнения фильтрации) нужные ток и напряжение. Для снижения нагрузки на транзисторы принято использовать несколько наборов транзисторов, которые активируются их по очереди. Схема получила название многоканальной, или многофазной (Multi-Phase PWM). Чем больше число фаз, тем меньше нагрузка на элементы, и тем большие токи может вырабатывать схема питания процессора.

У схем питания с большим количеством фаз есть одна проблема, связанная с тем, что транзисторы сами потребляют энергию, в основном в моменты переключения. Отсюда и низкое значение КПД многоканальных схем. Но если в те моменты, когда нагрузка на процессор, а следовательно, и потребляемая мощность, сравнительно низки, уменьшать количество задействованных фаз, то можно обеспечить повышение КПД. На этом принципе и строятся все фирменные технологии экономии энергии: специальная схема на плате измеряет потребляемую процессором мощность и на основе этой информации решает, сколько фаз использовать в данный момент.

На материнской плате P45 Platinum применен ШИМ-контроллер Intersil ISL6336A, который поддерживает функцию понижения числа фаз питания процессора.

Одна из типовых 5-фазных схем включения ШИМ-контроллера ISL6336

Подключение выполнено по 5-фазной двухканальной схеме, однако при понижении нагрузки процессор питается по 1-фазной схеме. Количество задействованных в данный момент фаз якобы можно наблюдать визуально, по количеству светящихся светодиодов (от 1 до 5). К сожалению (и вопреки заявлениям производителя), ШИМ-контроллер способен работать только в двух режимах – одна фаза или все сразу. А светодиоды, очевидно, заведены со схемы измерения мощности и КПД, и отражают лишь текущий уровень энергопотребления процессора, а не режим работы ШИМ-контроллера. Но возможно, мы ошибаемся.

Кроме процессора, многофазная (точнее, 2-фазная) схема питания использована также для слотов памяти и северного моста. При этом, как и для процессора, число задействованных фаз динамически изменяется и обозначается при помощи светодиодов.

Теперь рассмотрим функциональность материнской платы P45 Platinum. Вот сводная таблица параметров:

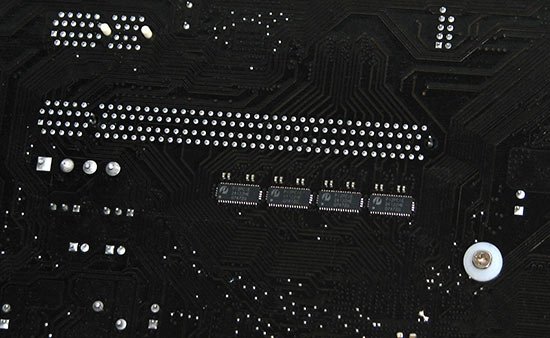

Прежде всего отметим, что возможности чипсета Intel P45 разработчиками использованы в полной мере. На плате распаяны два графических слота PCI Express, переключение в режим 8+8 выполняется автоматически и электронным способом, без перемычек (коммутаторы расположены на обратной стороне платы).

Специально для питания этих слотов имеется дополнительный разъем типа Molex. Далее, плата снабжена двумя парами слотов DDR2 DIMM (выбор в пользу более доступного стандарта), двумя слотами PCI и двумя PCI Express x1 – самый приемлемый на сегодня вариант. Количество доступных портов Serial ATA увеличено с 6 до 8 за счет дополнительного контроллера JMicron.

Кроме того, имеется и порт External SATA, управляемый вторым контроллером JMicron.

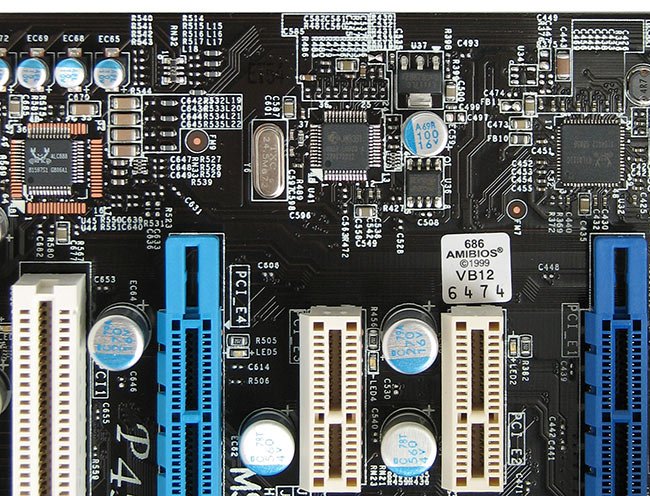

В пользу этой же фирмы сделан выбор и по контроллеру FireWire. А звуковой кодек и сетевой контроллер выполнила фирма Realtek, это самые стандартные чипы, без каких-либо особенностей:

Хотелось бы отметить первоклассную компоновку материнской платы MSI. Все разъемы, слоты и сокеты доступны и не мешают друг другу, а все вспомогательные контакты (дополнительные USB, FireWire, COM, Audio и пр.) выстроены вдоль нижнего края платы и снабжены (за редким исключением) цветовой маркировкой.

Зона процессора свободна для практически любого кулера. Правда, на обратной стороне платы многовато элементов, но ввиду сложного дизайна это неизбежно.

На панели портов платы мы найдем: 6 USB, eSATA, 6 разъемов встроенного звука плюс оптический S/PDIF, два PS/2, FireWire и, внимание, кнопку сброса CMOS.

Тем самым открывать корпус при зависании из-за разгона нет необходимости.

Плата выполнена в черном цвете, радиаторы из меди либо с медным напылением. Набор диагностических светодиодов, в основном синего цвета, просто огромен: это и 4 пары POST-индикаторов, и упомянутые индикаторы числа фаз стабилизации напряжения (отдельно для процессора, памяти и чипсета), и индикаторы занятости слотов, и даже индикаторы питания и Standby.

Кроме того, у платы имеются две кнопки – питания и сброса, специально для проверки работоспособности вне корпуса.

А вот комплектация, напротив, весьма тривиальна.

Отметим лишь наличие моста CrossFire, которым видеокарты самой MSI частенько не комплектуются.

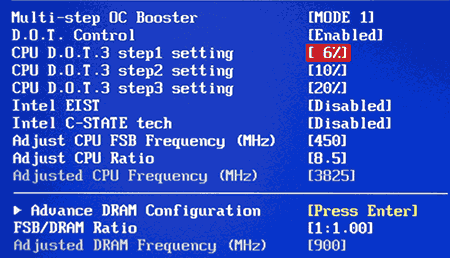

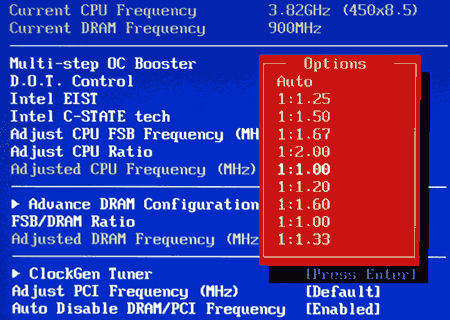

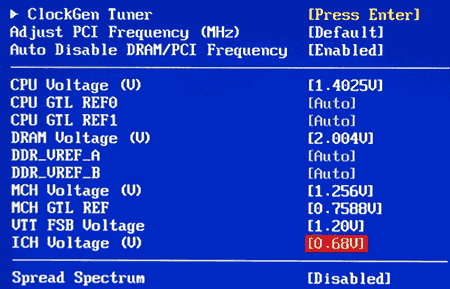

Интересно будет посмотреть, что приготовила нам MSI в "разгонном" разделе BIOS Setup, ведь это едва ли не важнейший аспект для платы, ориентированной на требовательных пользователей. А тут у нас вот что:

Отметим также появление в очередной версии BIOS нового пункта – Multi-Step OC Booster.

Что значат предлагаемые Mode 1 и Mode 2, доподлинно неизвестно, однако разгону эти режимы реально помогают, о чем позже.

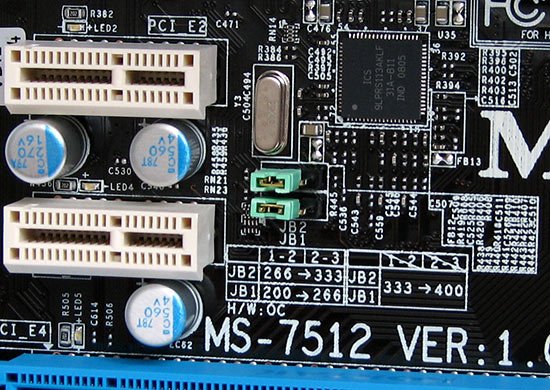

По традиции MSI предлагает разгон и с помощью перемычек, за счет поднятия рапортуемой процессором частоты FSB на одну ступеньку вверх. На новой плате появилась возможность увеличить частоту FSB со штатных 333 до 400 МГц.

Способ простой, удобный и надежный.

Кроме того, BIOS позволяет отключать технологию GreenPower отдельно для процессора, памяти и чипсета.

Тут же можно посмотреть потребляемый ток и мощность системы.

Традиционно доступно управление вентиляторами – процессорным и двумя внешними.

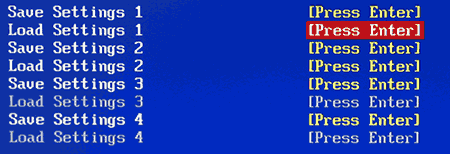

Нельзя не приветствовать и увеличение числа доступных для сохранения/загрузки профилей BIOS до четырех.

А система аварийного восстановления после зависания из-за разгона работает довольно четко, иногда достаточно нажатия Reset для возврата к настройкам по умолчанию и захода в Setup для дальнейших экспериментов. Жаль только, что у MSI до сих пор нет такой удобной штуки, как обновление прошивки средствами BIOS.

Тестовый стенд включал процессор Intel Core 2 Duo E8300 (2.83 ГГц), два модуля памяти DDR2-900 1 Гб производства GOODRAM, видеокарту GeForce 7900 GS. Для сравнения мы приводим данные по тестированию платы MSI на базе чипсета Intel предыдущего поколения – P35 (P35 Neo2), а также платы на лучшем и самом дорогом чипсете NVIDIA – nForce 790i Ultra SLI (P7N2 Diamond).

Сводные параметры трех тестовых платформ:

Производительность. Конечно, Intel обещает нам улучшение производительности контроллера памяти в новых чипсетах, особенно в симметричном двухканальном режиме. (Чипсеты Intel поддерживают и несимметричные режимы, когда тип и/или объем модулей памяти различается). Однако ввиду высокой частоты памяти и применения эффективных алгоритмов предвыборки подсистема памяти уже не настолько существенно влияет на общую производительность, как раньше.

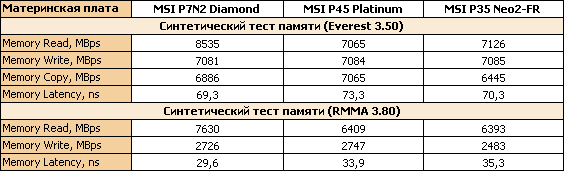

Основные тайминги памяти у платы P45 Platinum были выставлены вручную как 55-15, дополнительные оставлены по умолчанию. У платы P35 Neo3 тайминги были теми же, а P7N2 Diamond использовала память Apacer DDR3 с таймингами 77-20.

По данным двух тестов подсистемы памяти, Everest 4.50 и Rightmark Memory Analyzer 3.80, изменения в пропускной способности и латентности памяти на новой платформе Intel пренебрежительно малы, чтобы оказать хоть какое-то влияние на быстродействие. Что касается контроллера памяти DDR3 у чипсета NVIDIA, то его производительность в операциях чтения примерно на 20% выше.

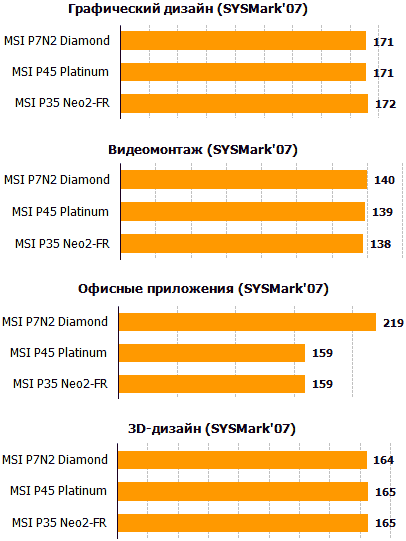

Более реальную оценку работы систем с разными материнскими платами дают комплексные тесты на основе приложений, такие как SYSMark 2007 Preview. Мы прогоняли тесты в двух операционных системах – Windows XP SP2 и Windows Vista SP1. В первом случае зафиксирована идентичная производительность всех трех плат, за исключением теста Productivity (офисные приложения), где плата на чипсете NVIDIA вырвалась вперед (причина неизвестна):

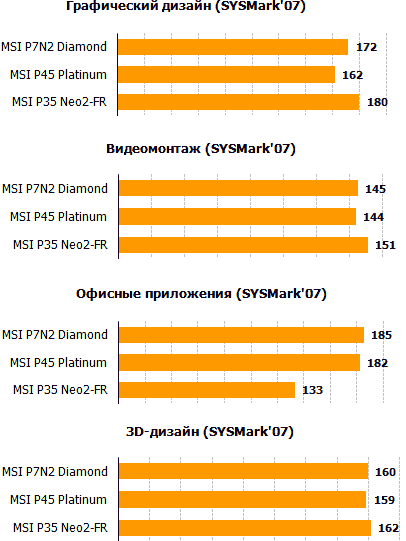

Чуть больше разброс в среде Windows Vista: в том же тесте Productivity производительность платы P45 Platinum стала выше, она уже не отстает от P7N2 Diamond:

Разгон. Процессоры на ядре Penryn, а тестовый Core 2 Duo относится к таковым, довольно хорошо разгоняются. Наш экземпляр на плате P45 Platinum впервые взял барьер 4.4 ГГц, добравшись до 4.47 ГГц при FSB 525 МГц и напряжении питания 1.45 В. Отсутствие дорогого кулера не позволило и дальше повышать частоту, так как ядра процессора под нагрузкой нагревались до 90 градусов.

Понизив множитель и немного повысив все напряжения, мы смогли получить работоспособный процессор при FSB 540 МГц. Дальнейший рост частоты шины сдерживался не тестовой оперативной памятью (которая способна работать при частоте выше 1150 МГц). Похоже, что загвоздка в BIOS, так как система при FSB выше 540 МГц самопроизвольно перезагружалась еще на этапе POST. Мы взялись за новый пункт в BIOS – Multi-step OC Booster, и при использовании режима Mode 1 нам удалось получить существенно лучший результат – 575 МГц. При использовании более качественной памяти и внимательной работе с напряжениями плата MSI наверняка позволит и дальше наращивать частоту FSB. Тем не менее, и полученный нами результат достаточен для того, чтобы выжать максимум из практически любого процессора Intel.

GreenPower. Мы не преминули проверить работу технологии GreenPower, а точнее, посмотреть, при какой нагрузке на процессор происходит переключение схемы питания с одной фазы на пять. На номинальной частоте процессора (2.83 ГГц) одной фазы обычно оказывается достаточно. Пока нагрузка не превышает 33%, горит только один светодиод, при росте нагрузки до 99% второй мигает с возрастающей частотой, и лишь при 100% горят два (мы точно не знаем, свидетельствует ли это о включении всех фаз, так как светодиоды сигнализируют только об энергопотреблении). При разгоне до 3.4 ГГц и повышении Vcore до 1.3 В мы наблюдаем свечение уже трех светодиодов, четыре загораются уже при разгоне до 3.83 ГГц. Все пять так и не зажглись, видимо, нужно уж очень сильно нагрузить плату, чтобы она вышла на полную мощность.

Что касается других схем питания, снабженных светодиодами, то можно поделиться следующими наблюдениями. Чипсет всегда работает при двух светодиодах (в двухфазном режиме питания), даже если используется одна видеокарта. Видимо, на одну фазу он переходит при установке младшей модели процессора. Память при наличии двух 2-ранковых модулей DIMM обычно обходится одной фазой, мигание второго светодиода отмечается в редких случаях, в основном при выполнении burn-тестов.

Материнская плата P45 Platinum, как и другие платы из серии P45 – это лучшее, что на сегодня создали разработчики из MSI. Продуманный дизайн, поддержка двух видеокарт, эффективная система охлаждения нового поколения, схемы питания из качественных компонентов и с поддержкой динамического переключения количества фаз, светодиодная диагностика, кнопки – все нюансы перечислять можно долго. Плата понравилась хорошим балансом количества слотов, разъемов на внешней панели, эффектным внешним видом. BIOS Setup пусть и уступает по количеству настроек платам других производителей, но его организация удобна, а все необходимые опции реализованы в полной мере. Нет никаких претензий к производительности и стабильности работы, возможности разгона удовлетворят большинство пользователей. Единственно, цена платы сравнительно высока, но ведь это продукт не массовый, рассчитанный на требовательных пользователей.

Благодарим компанию СП "Бевалекс" ООО, официального дистрибьютора компании Micro-Star, за предоставленную материнскую плату P45 Platinum

Автор: Макс Курмаз

| Оценка автора: |

10/10

|